Les capteurs photographiques des réflex numériques

Vous avez décidé de vous doter d’un appareil photo numérique réflex ? Peut-être n’avez-vous aucune idée des capteurs qui sont sur ces appareils… Or le choix est essentiel en fonction des photos que vous voulez faire.

Les lignes qui suivent sont écrites en partant de la bonne vieille photo en 24x36mm (diapositive ou négatif). A partir du moment où l’on est passé en numérique, il n’y avait plus de film mais un capteur qui le remplaçait dans son rôle d’enregistrement de la lumière reçue. Et il ne faisait plus obligatoirement 24x36mm. Imaginez pour ce capteur une grille de tous petits éléments dont chacun mesure la lumière qu’il reçoit, comme les grains de la pellicule photographique étaient impressionnés par cette même lumière. En outre, pour diverses raisons techniques et financières, il n’était guère possible au démarrage de cette nouvelle technologie de faire un capteur aussi grand (il n’était pas non plus obligatoire d’avoir un rapport de 2 à 3 entre hauteur et largeur comme en 24x36 mais je ne m’étendrai pas là-dessus).

Les premiers capteurs numériques faisaient de l’ordre de 15x22 mm (pour citer deux exemples, rapport de 1,5 par rapport au 24x36mm pour le capteur de la plupart des appareils NIKON et 1,6 pour la plupart des CANON). Par référence à un autre format de pellicule argentique de l’époque, le format de ces capteurs a été appelé APS/C.

La technologie évoluant, il a ensuite été possible de faire des capteurs de la taille des anciennes pellicules 24x36mm. Ce sont les capteurs « Full Frame », ou, en bon français « plein cadre ».

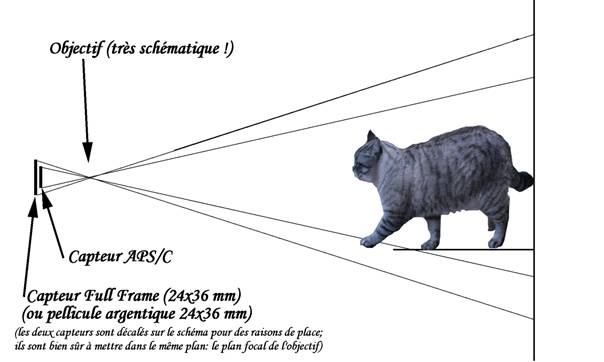

Dans le schéma ci-dessous, j’ai (essayé) de figurer ce que donneraient les deux types de capteur sur le même sujet avec le même objectif. Bien entendu, il n’y a jamais deux capteurs à la fois (et pour les besoins de la cause, j’ai été obligé de les décaler l’un par rapport à l’autre, sans cela, ça aurait été incompréhensible ; en fait, il n’y a bien sûr qu’une place possible pour le capteur).

Comme on le voit sur le schéma ci-dessus, avec un même objectif, le champ photographié par un capteur APS/C est plus réduit que celui d’un « plein cadre » (et le premier coupe la patte du chat, il faut recadrer…). Si les deux capteurs ont le même nombre de pixels, tout se passe comme si le sujet était rapproché par l’APS/C, ou comme si la focale de l’objectif était augmentée. On connaît même de combien : c’est le rapport de taille entre les capteurs, 1,5 pour les NIKON et 1,6 pour les CANON de première génération. Un objectif de 100mm deviendra donc respectivement un 150mm ou un 160mm pour l’appareil numérique en APS/C (on n’en continuera pas moins à l’appeler « 100mm » car il peut aussi être utilisé en 24x36mm argentique ou en « plein cadre » et qu’on ne peut pas changer tout le temps les références qui ont été prises jadis quand il n’y avait que de l’argentique).

Cela a plusieurs conséquences qui sont aussi des éléments de choix d’un boîtier en fonction de ce que l’on veut en faire (je ne donne que ce qui me paraît l’essentiel et le plus simple). Avec le capteur APS/C par rapport au « plein cadre » :

-pour la photo de nature, c’est un vrai régal ! On augmente la focale (on rapproche le sujet) alors que les sujets dans ce genre de photo sont toujours trop loin ! Un 400mm devient soudainement un 600 ou 640mm ;

-pour celui qui aime utiliser des grands angles (paysages, architecture, effets divers…), c’est un vrai désastre ! Un 15mm devient un 22,5 ou 24mm.

-avec les objectifs « normaux », c’est-à-dire pouvant être utilisés avec tous les boîtiers y compris en argentique 24x36mm, on gagne en qualité : les défauts liés à l’objectif sont surtout sur les bords de la photo et le centre est meilleur ; comme en APS/C, on ne « prend que le centre » tous ces vilains défauts qu’on appelle vignettage, aberrations géométriques et chromatiques, etc. se trouvent largement diminués ou disparaissent (s’ils étaient réellement présents, pour nous autres photographes amateurs, j’ai parfois quelques doutes…) ;

-par contre, les capteurs élémentaires au niveau de chaque pixel sont plus petits et reçoivent donc moins de lumière ; quand il y a peu de lumière, on perd donc de la qualité et on risque d’avoir plus de bruit ;

-etc.

J’ai écrit ci-dessus « les objectifs normaux » car, comme on n’arrête pas le progrès, il existe maintenant des objectifs qui ne peuvent aller que sur des boîtiers APS/C. Ils sont en principe de moins bonne qualité, moins chers et plus légers (en pratique, ça n’est pas si mal !). Tout dépend donc de ce qu’on veut faire.

Par ailleurs, il existe des boîtiers « plein cadre » qui compensent un peu leurs inconvénients par rapport aux APS/C en ayant plus de pixels mais dans un rapport qui, pour le moment, est loin de tout rattraper.

Et puis, comme on n’arrête pas le progrès, il existe maintenant plein d’autres formats de capteurs que les deux évoqués ci-dessus. A vous de vous renseigner avant un achat.

A partir de là, à vous de choisir ! Si vous voulez faire de la photo de nature, vous prendrez un APS/C. Si vous voulez plutôt faire du paysage, du portrait, etc., il est plus probable que vous preniez un « plein cadre »… et puis, chez le marchand, dites plutôt « Full Frame », ça fait plus riche et vous avez l’air de vous y connaître alors que si vous dites « plein cadre », je crains que certains vous regardent comme un martien… Mais comme il y a aussi le prix, les moins chers des réflex seront très probablement des APS/C… et si vous débutez, ils seront bien suffisants avec les innombrables possibilités qui existent déjà avec eux…